“Mon intention est de donner un minimum de ce qu’il faut savoir de la langue malagasy actuelle à l’intention du plus grand nombre plutôt que des spécialistes. Force est de constater que la plupart des locuteurs de cette belle langue ignorent son histoire, c’est-à-dire sa formation et son évolution.” (Solomon Andria)

Le terme malagasy

Au départ, l’adjectif dérivé du nom de pays Madagascar était madécasse. Ce terme, utilisé pour la première fois par les tribus du Sud de la Grande l’Ile s’est transformé en malagasy, parce que dans cette partie du pays, souvent le son ‘de’ se transforme en ‘le’ ou ‘la’. Les Français arrivés à la fin du XIXe siècle comme colonisateurs ont francisé le mot malagasy, devenu ainsi malgache ! Entre l’adjectif madécasse-malagasy et la francisation «malgache», le rapport (linguistique) n’est pas évident. D’aucuns pensent que «malgache» a été forgé à dessein, peut-être pour donner une connotation péjorative au mot ; «malagasse» conviendrait mieux et serait moins suspect.

Langue et dialectes

Il y a 18 dialectes à Madagascar, un chiffre correspondant au nombre des tribus malagasy. Evidemment, je fais une simplification. Il y a peut-être plus de dialectes que de tribus car dans certaines régions, plusieurs clans font partie d’une même tribu et parlent leurs dialectes. Et toutes les tribus forment une seule ethnie, au sens premier du terme, l’ethnie malagasy. Ces dialectes ont, par définition, un substrat commun mais aussi des traits caractéristiques les distinguant les uns des autres. En termes plus simples, les dialectes malagasy sont des variantes d’une même langue. Elles varient dans l’espace et aussi dans le temps.

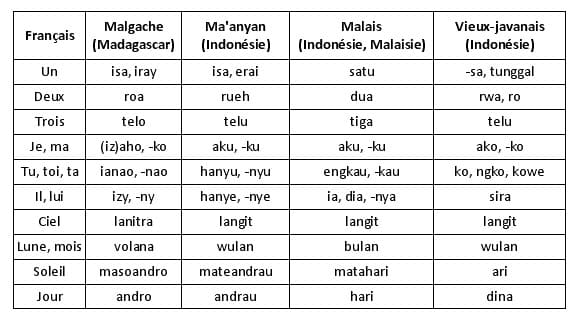

Le substrat vient du Pacifique, et fait partie des langues austronésiennes parlées aussi en Asie du Sud-Est. Il a été enrichi, entre autres, par des mots bantus et swahili, mais aussi plus tard des mots anglais et français. Par ailleurs, je suis tenté de trouver des traces sémitiques dans la langue malagasy. Car la structure des mots, par exemple les substantifs par leurs suffixes qui souvent désignent le possessif, fait penser aux substantifs dans la langue hébraïque.

La langue malagasy actuelle

Il y a deux thèses populaires qu’il faut considérer avec prudence. La première développe l’idée de l’existence de plusieurs langues, plutôt que des dialectes, à Madagascar. Or nous savons qu’un Malagasy de l’extrême sud de l’Ile qui va à l’extrême nord, c’est-à-dire à 1600 km de chez lui, parlera correctement le dialecte du nord en quelques semaines. Les difficultés qu’il rencontrera se situent essentiellement au niveau du vocabulaire et de la prononciation. Un exemple peut appuyer cette idée : un texte traduit par les missionnaires lazaristes au XVIIe siècle dans le dialecte Mahafaly, une tribu du sud, aux environs de Tolagnaro actuel, est intelligible aujourd’hui aux autres tribus de l’Ile. Il avait la substance de la langue malagasy commune. La deuxième thèse affirme que le dialecte merina, de l’une des tribus du centre, est devenu la langue officielle de Madagascar. Cette thèse ressemble à une simplification de la formation d’une langue officielle. Certains l’adoptent sans doute par manque d’information.

Le processus de la formation de la langue officielle malagasy suit les mêmes règles qu’ailleurs. Deux exemples suffisent pour l’expliquer. Nous savons que la France a plusieurs langues –plutôt que des dialectes. Le breton est une langue celtique que ses locuteurs partagent en partie avec les Gallois et les Ecossais. Nous pouvons également citer le catalan qui a des affinités avec les langues d’origines latines, l’occitan et bien d’autres langues. Il fallait attendre la Renaissance et surtout la Réforme du XVIe siècle pour que le français devienne la langue officielle et ce, grâce en grande partie à la traduction de la Bible dans cette langue. La traduction de la Bible en français est donc un facteur unificateur car à côté de leurs langues maternelles, les Français parlaient la langue officielle. Nous considérons ainsi le XVIe siècle comme le siècle de l’envol de la littérature française avec comme acteurs principaux Rabelais, Du Bellay, Ronsard, Marot (le protestant), Théodore de Bèze (l’assistant du Réformateur Jean Calvin) et bien d’autres. L’Allemagne a connu le même processus bien avant la France. Grâce à la traduction d’abord du Nouveau Testament par le Réformateur Martin Luther et plus tard de toute la Bible, ce grand pays au départ hétérogène a une langue commune, l’allemand.

Le cheminement de la langue malagasy

Nous partons donc de l’idée qu’il y a plusieurs dialectes à Madagascar. Ils ont les mêmes origines et gardent le même substrat. Ils se sont progressivement enrichis des mots étrangers, mais souvent pas de la même manière, puisque les dialectes varient, comme nous l’avons dit, dans le temps et dans l’espace. Quand les missionnaires de la London Missionary Society sont arrivés sur la côte est, dans la ville de Toamasina actuelle, la plus grande ville de la région Betsimisaraka en août 1818, ils ont décidé d’aller plus à l’intérieur de la Grande Ile pour arriver à Antananarivo, la plus grande ville de la région Merina certainement pour des raisons stratégiques. Antananarivo était en effet la capitale du Royaume de Madagascar –mais certains royaume n’étaient pas encore acquis à l’unification par le roi Radama I. Pour eux, il fallait y commencer l’œuvre missionnaire.

Ces missionnaires ont entrepris la traduction de toute la Bible en malagasy. En juin 1835, les Malagasy avaient la Bible dans leur langue. Il est évident que le malagasy de la Bible est très proche du dialecte merina par le vocabulaire, les phonèmes, la prononciation et les idiomes, les traducteurs côtoyant quotidiennement les Merina au milieu desquels ils vivaient. Ils étaient aussi proches de la famille royale soucieuse de la sauvegarde et du développement des us et coutumes, et surtout de la langue. C’est d’ailleurs à cette époque que l’Etat a adopté l’alphabet latin au détriment du Sorabe, l’écriture arabe ! Nous pouvons bien imaginer que des mots (et leur graphie) et des concepts ont été inventés, comme au temps de Luther qui traduisait le Nouveau Testament et des réformateurs français qui traduisaient toute la Bible. Comme en Allemagne et en France au XVIe siècle, la littérature malagasy dans sa forme moderne est née grâce en grande partie à la traduction de la Bible. Elle s’est développée et s’est enrichie de nouveaux concepts et de nouveaux mots empruntés ou tout simplement forgés. Actuellement elle est capable de dire l’essentiel.

Un autre cheminement

Nous pourrions imaginer un autre scenario quant au développement de la langue malagasy. Les missionnaires de la LMS auraient pu rester à Toamasina –du nom d’un missionnaire Thomas Bevan, en région Betsimisaraka ! Ils auraient alors traduit la Bible dans un malagasy très proche du dialecte Betsimisaraka, notamment en vocabulaire et en prononciation. Les autres tribus pourraient alors comprendre ce malagasy avec un petit effort de leur part. Le malagasy officiel serait légèrement différent de ce qu’il est actuellement.

Le malagasy de l’avenir

Comme toutes les langues, le malagasy se forme et se forge tout au long de l’histoire. Certes, elle est riche dans certains domaines comme dans les relations humaines, mais elle doit se laisser enrichir par l’apport des dialectes qui ont des termes précis, mais aussi des sons, des diphtongues et des idiomes que la malagasy officiel n’a pas. Les locuteurs de la langue malagasy, actuellement au nombre de 19 à 20 millions, et les éducateurs en particuliers, doivent accepter la dialectique entre le malagasy officiel et le dialecte, entre le développement de cette langue qui unit tous les Malagasy, et la sauvegarde des dialectes qui expriment la diversité dans cette unité.

Solomon Andria pour Tourmalin Madagascar (blog/21/01/16)

La langue Malgache

01/26/2016

8 commentaires

Tsy fantatro raha hisy hamaky ity fanazavako ity, herintaona aty aoriana.

Raha ny fanazavan’Atoa Narivelo Rajaonarimanana, mpahay teny, mpampianatra ao amin’ny INALCO (Institut des Langues Orientales), Paris dia mpirahavavy ny teny malagasy sy ny teny indonesia fa tsy tokony holazaina hoe avy amin’ny teny indonesia ny teny malagasy (Jereo: Dictionnaire Malgache-Français, CEROI-INALCO, 1994).

Ceux-ci confirme bien les recherches du Prof.Otto Christian Dahl dans son livre “From Kalimanthan to Madagascar” 1991. Dans son ouvrage il mentionne aussi qu’une autre vague d’indonésiens étaient passé par l’Inde. C’est pourquoi nous trouvons ces apports sanscrit dans la langue malagasy….

Merci c est très intéressant…

Merci ,également , très intéressant

Merci pour ce ce beau résumé. Important à savoir et à transmettre. A l’étranger, notamment en France, on a tendance à demander à ma soeur si elle n’était pas une cambodgienne. Nous venons D’antsirabe. Et il m’arrive souvent de dire Manao ahoana et recevoir un gentil sourire en retour à des indonésien.

Le peuple gass aime la musique et notamment chanter. J’aime écouter des musiques indonésiennes, beaucoup de similitude avec les inspirations de la majorité des compositions musicales des Plateaux.Quelque chose que j’ai remarqué chez les indonésiens, nos origines, ils sont beaux…. Comme nous le sommes aussi et aiment beaucoup sourire :))))) n’est ce pas magnifique ?

Apa kabar! Beaucoup de ressemblance aux mots indonesiens, on dit que nos ancêtres entant que mariniers viennent de Madagascar ou vice versa.

En 1984 le bateau Sarimanok a constitué un voyage Indonesie-Madagascar pour retracer le passé. Physiquement les malgaches du plateau ou de la ville (merina?) ont les mêmes traits de phisique, on me croit métis malgache-chinois… votre instrument de musique la valiho (?) chez nous c’est le Sasando qui vient du l’ouest de l’Indonesie….

Bonjour jacintha, je reviens vers vous pour quelques petits détails qui me viennent à l’esprit sur le fait qu’on a des ancêtres communs. C’est maintenant prouvé que les malgaches , du moins proviennent d’une petite poignée de femmes qui seraient arrivées sur l’île en ayant fait une escale plus ou moins longues sur les terres bantous. D’où notre culture métissée entre l’Afrique et l’indonésie. Quoi que , très proche de l’indonésie, on vit plutôt à la manière africaine et on appréhende la vie spirituelle de la manière indonésienne. De toutes manières, la culture est fortement influencée par la langue, ceci a été prouvé scientifiquement. Et comme la langue malgache a une racine syntaxique et taxinomique indonésienne, on peut dire que le malgache des hautes terres viennent de l’indonésie. Dans quelles circonstances, on ne le sait pas encore mais les scientifiques emettent des hypothèses plus que variées. Personnellement, celle qui me semble la plus plausible, c’est la fuite de la furie de la nature, si je ne trompe pas, il y a à peu près 1500 ans , beaucoup de volcans se sont réveillés sur l’archipel indonésien, est-ce lié, je ne sais pas mais en tout cas, les vagues multiples de départ ne peuvent pas être juste le fruit du désir de découverte. En tous cas, notre histoire est très liée à celle de l’indonésie, j’aimerai réellement connaître le pourquoi et le comment de cette expédition ancestrale.

Un résumé du malagasse dans ses origines et ses devenirs.